El Museo Nacional de Colombia, a lo largo de su historia, ha sido un puente entre generaciones. Su apuesta museológica no solo preserva el patrimonio, sino que dialoga activamente con las memorias vivas del país, reconociendo su dimensión simbólica, colectiva y política. Las salas permanentes del museo son pensadas para permanecer una década, y hace ya casi cuatro años el equipo de curaduría antropológica emprendió la renovación de la Sala 17: Fuerza, fe y sustancia. Mixturas y tensiones de lo sagrado en Colombia.

Esta exposición reconoce lo sagrado como un fenómeno social, fluido y universal, cuyas expresiones están atravesadas por el cuerpo, el género, la identidad, el territorio y la política. Desde esta mirada plural, la sala invita a reflexionar sobre las formas diversas de sentir, habitar y transformar el mundo, entendiendo lo sagrado como un campo en constante disputa, resignificación y creación colectiva.

Conscientes del carácter profundo y plural de esta sala, el equipo curatorial quiso dialogar con Manuel Antonio Velandia Mora —artista colombiano, alicantino por adopción, activista y referente en la historia del arte queer y la memoria VIH en Colombia— convencidos de que su obra encajaría con fuerza en “Defecto” una sección centrada en los fluidos vitales y la memoria corporal de la sangre en Colombia.

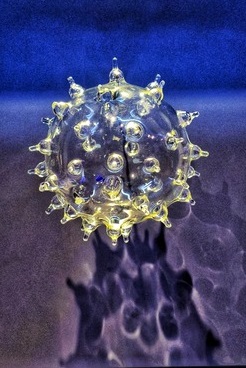

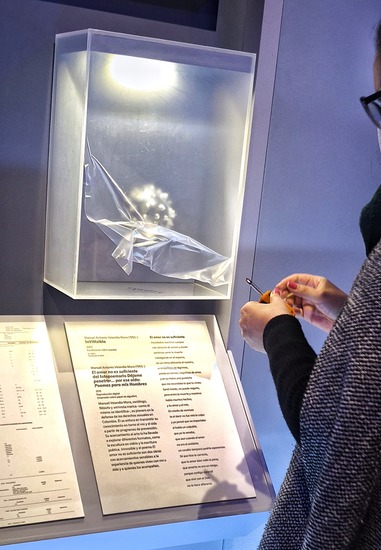

Así fue como la escultura InVIHsibles (2001), en vidrio soplado, y el poema El amor no es suficiente (1997), piezas fundamentales en la historia del arte sobre VIH-sida en el país, pasaron a formar parte de la colección permanente. La instalación de la escultura implicó un cuidadoso montaje técnico, no solo por la fragilidad del material, sino también por la necesidad de proteger la obra como testimonio vivo de una memoria que ha sido históricamente silenciada, negada o robada: la memoria de los cuerpos disidentes que también han hecho país.

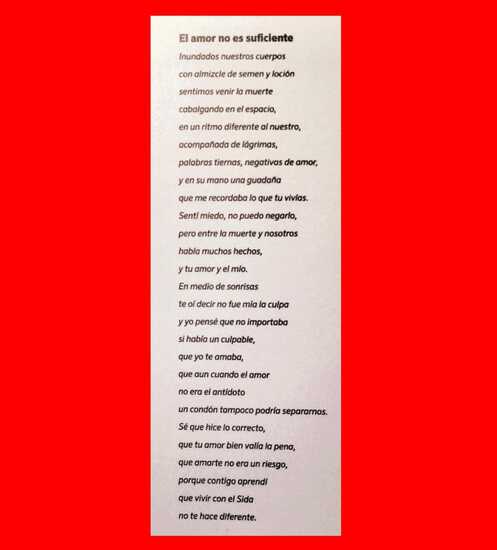

Versos en carne viva

Exponer un poema impreso en una sala de arte no es solo mostrar palabras: es permitir que la emoción se encarne en el papel, que la memoria se haga visible y que el lenguaje poético dialogue con los cuerpos, los objetos y los silencios que habitan la exposición. El poema no adorna, atraviesa. No decora, nombra. Le pone carne a lo simbólico y piel a lo que tantas veces se calla.

En la obra de Velandia, la palabra también es materia. La poesía es una forma de ARTivismo: un gesto de resistencia, una caricia o un grito, según lo que cada persona necesite escuchar. Por eso el poema está ahí, impreso, palpable, acompañando la estética con sentido, dándole espesor político al gesto visual, tejiendo puentes entre el arte, la substancia y la vida vivida.

La fragilidad hecha memoria

La escultura en vidrio soplado —una representación del virus del VIH— gira en torno a la sangre como sustancia vital, territorio simbólico y campo de disputa. La sangre no es solo fluido biológico: es herencia, linaje, comunidad, memoria encarnada. En ella se cruzan secretos, miedos, dolores… pero también promesas, vínculos y deseo de futuro.

En palabras del artista: “El vino se consagra y se vuelve sangre divina. En muchas culturas, se jura por la sangre y se transmite por ella la vida, la historia, la enfermedad y, a veces, el estigma. Con esta obra quiero hablar de esa tensión entre lo sagrado y lo excluido, lo vital y lo mortal. El virus vive en la sangre, pero también en el miedo social hacia quienes la portan.”

La elección del vidrio como material revela una verdad frágil, invisible y poderosa: el cuerpo queer, enfermo, disidente o resiliente sigue siendo un territorio de lucha, de belleza, de dignidad.

El equipo que ha hecho posible la renovación de la Sala 17 está conformado por:

Montaje: Tatiana Valderrama (Conservación); diseño del soporte: Camila Laorni; museología: Santiago Rojas; curaduría de arqueología: Natalia Angarita y Laura Agudelo, quienes imaginaron, junto al artista, que la escultura y la poesía podían ser también una forma de decir memoria, cuerpo y verdad en este país.

Comentarios